Erstmals in ihrer Geschichte – und als Reaktion auf die wachsende Wohnungskrise in EU-Mitgliedsstaaten – entwickelt die EU einen „Europäischen Plan für erschwinglichen Wohnraum“ (Affordable Housing Plan). Dazu läuft aktuell eine öffentliche Konsultation, zu der die „wichtigsten Interessenträger auf den europäischen Wohnungsmärkten“ zur Stellungnahme eingeladen sind. Schon jetzt kristallisiert sich auf EU-Ebene eine Unterscheidung zwischen „sozialem“ und „erschwinglichem“ Wohnraum heraus, was von Expert*innen durchaus kritisch angesehen wird.

In Österreich, wo der kommunale und gemeinnützige Wohnbau einen wichtigen Beitrag zur Wohnversorgung leistet, gibt es diese Unterscheidung in der Regel nicht. Hier setzt man auf „soziale Durchmischung“ und adressiert mit sozialem bzw. gefördertem Wohnbau sowohl Haushalte mit mittleren, als auch mit niedrigen Einkommen. Allerdings gibt es auch in Österreich ähnliche Entwicklungen wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten: Wohnen wird immer teurer und für immer mehr Menschen nicht erschwinglich, oder – mit einem geläufigeren Begriff ausgedrückt – nicht leistbar.

Leistbarkeit – Indikatoren und ihre Grenzen

Die Leistbarkeit des Wohnens hängt unter anderem mit dem Einkommen einer Person bzw. eines Haushalts und den Ausgaben fürs Wohnen zusammen. Der sogenannte Wohnkostenanteil gibt an, welcher Anteil des Einkommens für Wohnkosten aufgewendet wird. Ein Wohnkostenanteil von 30 % ist ein weit verbreiteter Grenzwert, unter welchem Wohnen als leistbar definiert wird.

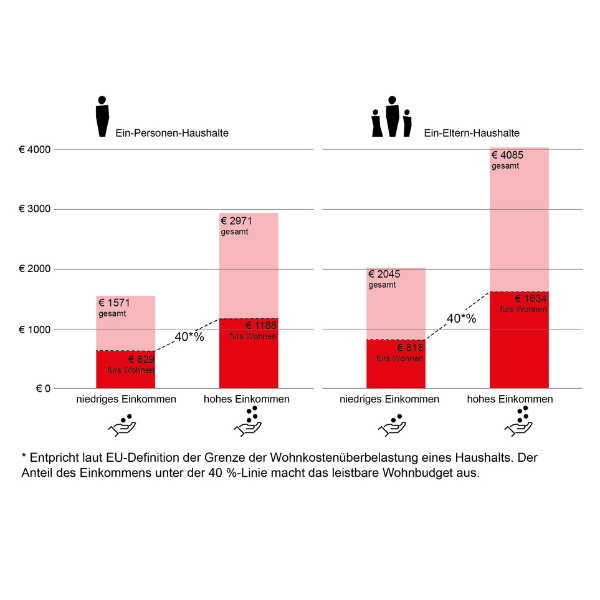

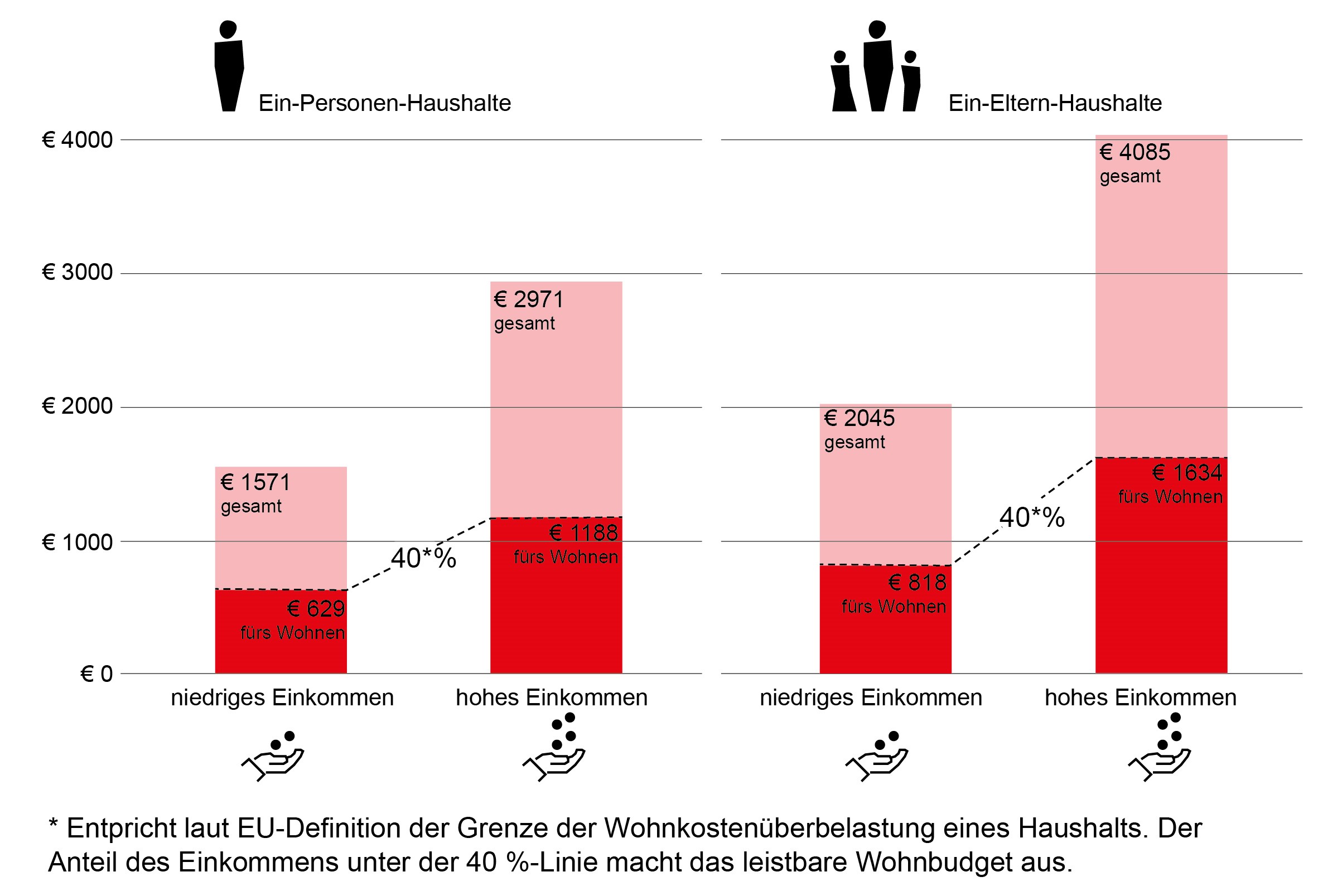

Ein anderes Konzept ist jenes der Wohnkostenüberbelastung[1] nach EU-SILC. Eine solche liegt vor, wenn der Wohnkostenanteil 40 % übersteigt. Problematisch an diesen Indikatoren für die Wohnkostenüberbelastung sind die Willkürlichkeit und Fixiertheit der 40 %, wodurch hohe Einkommen gleich behandelt werden wie niedrige. Dabei bedeuten 40 % bei einem monatlichen Haushaltseinkommen von etwa 3.000 Euro nicht dasselbe wie 40 % von 1.500 Euro pro Monat. Für letztere Haushalte können schon Wohnkostenanteile von weniger als 40 % bereits eine Überbelastung darstellen.

Seit 2004 wird in Österreich über EU-SILC erhoben, welcher Anteil der Bevölkerung von Wohnkostenüberbelastung betroffen ist. Wie viele Haushalte einen Wohnkostenanteil über 30 % haben, wird über EU-SILC nicht publiziert. Dabei gilt bereits ein Wohnkostenanteil über 30 % als nicht leistbar.

Hier werden das unterste und das oberste Einkommensviertel von Einpersonenhaushalten und Einelternhaushalten einander gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich viel 40 % des Einkommens ausmachen. Quelle: Statistik Austria 2024, Grafik: Christina Lenart (Anmerkung: Jahreseinkommen wurden durch 12 Monate dividiert.)

Wohnkostenüberbelastung bleibt hoch

Die Quote der Haushalte mit einem Wohnkostenanteil über 40 % des Haushaltseinkommens ist im Jahr 2024 seit dem Vorjahr von 8 % auf 9 % der Privathaushalte gestiegen. Bei armutsgefährdeten Haushalten lag der Anteil der Haushalte mit einem Wohnkostenanteil über 40 % 2024 bei 41 %. Das ist ein Anstieg von 3 % gegenüber 2023. Die Zahlen zeigen, dass besonders armutsgefährdete Haushalte von Wohnkostenüberbelastung betroffen sind.

Leistbarkeit aus der Perspektive von neunerhaus

neunerhaus setzt bei der Definition von Leistbarkeit bei den niedrigsten Einkommen an: Das ist die Mindestsicherung (2025: 12mal 1.209,01 Euro im Jahr für Alleinstehende oder Alleinerzieher*innen). Denn viele Menschen in der Wohnungslosenhilfe sind zumindest temporär auf diese angewiesen. Allerdings zeigt die Realität, dass bei der derzeitigen Einkommens- und Wohnungsmarktlage ein Wohnkostenanteil von 45 % oft nicht unterschritten werden kann. Er wird daher im Rahmen des neunerhaus Housing First-Angebots als Obergrenze für eine Wohnungsvermittlung herangezogen. Für Einzelpersonen und Familien ist es dramatisch, einen so hohen Anteil ihres Einkommens für Wohnkosten aufwenden zu müssen. Für viele Menschen ist dies jedoch die einzige Möglichkeit, einen Weg aus der Wohnungslosigkeit zu finden und gleichzeitig gewisse Wohnstandards zu sichern. Im Vorfeld einer Wohnungsvermittlung erarbeiten daher Sozialarbeiter*innen bei neunerhaus zusammen mit Nutzer*innen, welche Wohnkosten mit ihren Haushaltsbudgets stemmbar sind – auch längerfristig.

Ein derart hoher Wohnkostenanteil ist auch aus wohn- und sozialpolitischer Sicht kritisch zu hinterfragen: Angesichts einer so hohen Belastung durch Wohnkosten haben sowohl weitere Mietsteigerungen sowie die angekündigten Kürzungen bei den Sozialleistungen tiefgreifende Folgen für die Leistbarkeit des Wohnens von Haushalten mit niedrigen Einkommen.

Ein Umdenken ist gefordert

Zahlen und Daten, aber auch die Erfahrungen aus der Praxis der Wohnungslosenhilfe, zeigen deutlich, dass es eine soziale Definition von Leistbarkeit braucht, die von niedrigen Einkommen ausgeht. Der Wohnkostenanteil darf nur so hoch sein, dass nach Abzug der Wohnkosten noch genug vom Einkommen für ein gutes Leben und für soziale Teilhabe übrigbleibt.

Hier sind Wohn- und Sozialpolitik gemeinsam gefordert, denn:

– Leistbares Wohnen hat positive volkswirtschaftliche Effekte. Nach Abzug der Wohnkosten bleibt mehr vom Einkommen und für weitere Ausgaben übrig.

– Leistbares Wohnen ist eine wichtige Grundlage, um aktiv am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen zu können.

– Leistbares Wohnen ist eine wesentliche Voraussetzung, um Obdach- und Wohnungslosigkeit zu vermeiden bzw. nachhaltig zu beenden.

Mehr dazu und weitere Überlegungen rund um Leistbares Wohnen finden sich im neunerhaus Policy Paper „Leistbares Wohnen – Maßnahmen gegen Obdach- und Wohnungslosigkeit und für einen sozialeren Wohnungsmarkt in Wien“.

[1] In der Literatur wird neben „Wohnkostenüberbelastung“ der Ausdruck „hohe Wohnkostenbelastung“ bedeutungsgleich verwendet.